Lo que una vez fue un supuesto ideal es ahora un andrajoso esqueleto, como un espantapájaros traqueteando al viento por todo el mundo, pero los hombres no tienen valor para mirarlo y descubrir la sardónica calavera bajo los sangrientos harapos. Ese esqueleto es el socialismo.

Hace cincuenta años puede que hubiera alguna excusa (aunque ninguna justificación) para la extendida creencia de que el socialismo es una teoría política motivada por la benevolencia y destinada a lograr el bienestar de los hombres. Hoy esa creencia ya no puede ser considerada un inocente error. El socialismo ha sido probado en todos los continentes del planeta. A la luz de los resultados que ha tenido, es hora de cuestionar los motivos de los defensores del socialismo.

La característica esencial del socialismo es la negación de los derechos individuales de propiedad; bajo el socialismo, el derecho de propiedad (que es el derecho a usar y disponer de un bien) le ha sido conferido a la «sociedad como un todo», es decir, al colectivo, siendo la producción y la distribución controladas por el Estado, o sea, por el gobierno.

El socialismo puede ser establecido por la fuerza —como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas— o mediante el voto —como en la Alemania nazi (nacionalsocialista)—. El grado de socialización puede ser total, como en Rusia, o parcial, como en Inglaterra. Teóricamente, las diferencias son superficiales; en la práctica, son sólo cuestión de tiempo. El principio básico, en todos los casos, es el mismo.

Los supuestos objetivos del socialismo eran: la abolición de la pobreza, el logro de la prosperidad general, el progreso, la paz y la hermandad humanas. Los resultados han sido un fracaso aterrador; aterrador, queremos decir, si el motivo de uno es el bienestar de los hombres.

En vez de prosperidad, el socialismo ha traído una parálisis económica y un colapso económico a cada uno de los países que lo probaron. El grado de socialización ha sido el grado del desastre. Las consecuencias han variado en la misma proporción.

El Reino Unido, que fue una vez la nación más libre y más orgullosa de Europa, ha sido reducida al estado de una potencia de segunda categoría, y está pereciendo lentamente de hemofilia, perdiendo lo mejor de su sangre económica: la clase media y las profesiones. Los hombres capaces, competentes, productivos e independientes están abandonando el país a millares, emigrando a Canadá y a los Estados Unidos en busca de libertad. Están huyendo del reino de la mediocridad, del empalagoso hospicio en el que, habiendo vendido sus derechos a cambio de dentaduras postizas gratis, los residentes están ahora gimoteando que mejor rojos que muertos.

En los países más profundamente socializados, las hambrunas fueron el principio, la insignia que anunciaba la dominación socialista, como en la Rusia soviética, como en la China comunista, como en Cuba. En esos países, el socialismo redujo la población a la pobreza indescriptible de épocas preindustriales, la redujo literalmente a la inanición, y la ha mantenido en un estancado nivel de miseria.

No, no es sólo una «situación temporal», como los defensores del socialismo llevan diciendo durante más de medio siglo. Después de cuarenta y cinco años de planificación estatal, Rusia continúa sin ser capaz de resolver el problema de alimentar a su población.

En cuanto a una superior productividad y una mayor velocidad en su progreso económico, la cuestión de cualquier comparación entre el capitalismo y el socialismo ha sido respondida de una vez por todas —para cualquier persona honesta— por la diferencia actual entre el Berlín Oriental y el Berlín Occidental.

En vez de paz, el socialismo ha introducido un nuevo tipo de locura siniestra en las relaciones internacionales: la «guerra fría», que es un estado de guerra crónico, con períodos de paz no declarados entre invasiones repentinas al azar, con Rusia apoderándose de la tercera parte del planeta, con tribus y naciones socialistas atacándose constantemente, con la India socialista invadiendo a Goa, y la China comunista invadiendo a la India socialista.

Una señal elocuente de la corrupción moral de nuestra era es la indiferente complacencia con la que la mayoría de los socialistas y sus simpatizantes, los «liberales» izquierdistas, contemplan las atrocidades cometidas en los países socialistas, y aceptan el régimen del terror como una forma de vida, mientras se erigen en defensores de la «hermandad humana». En la década de 1930, ellos protestaron contra las atrocidades de la Alemania nazi. Pero, por lo visto, no fue por cuestión de principio; fue sólo una protesta contra una pandilla rival disputándose el mismo territorio…, puesto que ya hemos dejado de oír sus voces.

En nombre de la «humanidad», ellos condonan y aceptan lo siguiente: la abolición de todas las libertades y de todos los derechos, la expropiación de todas las propiedades, las ejecuciones sin juicio, las cámaras de tortura, los campos de trabajo para esclavos, las matanzas de millones de personas en la Rusia soviética…, y el sangriento horror del Berlín Oriental, incluyendo los cuerpos ametrallados de niños intentando huir.

— Ayn Rand

Cuando uno observa la pesadilla de los esfuerzos desesperados de cientos de miles de personas luchando por escapar de los países socialistas de Europa, de escapar saltando alambradas de espino bajo ráfagas de metralleta, uno ya no puede creer más que el socialismo, en cualquiera de sus formas, esté motivado por la benevolencia y el deseo de alcanzar el bienestar de los hombres.

Ningún hombre de verdadera benevolencia podría evadir o ignorar un horror tan enorme en una escala tan inmensa.

El socialismo no es un movimiento del pueblo. Es un movimiento de los intelectuales, originado, dirigido y controlado por los intelectuales, implementado por ellos desde sus rancias torres de marfil en esos sangrientos campos de prácticas donde ellos se unen con sus aliados y ejecutores: los matones.

¿Cuál es, entonces, la motivación de esos intelectuales? El ansia de poder. El ansia de poder, como una manifestación de impotencia, de autodesprecio, y del deseo de lo inmerecido.

El deseo de lo inmerecido tiene dos aspectos: lo inmerecido en materia y lo inmerecido en espíritu. (Por «espíritu» quiero decir: la consciencia del hombre). Esos dos aspectos están necesariamente interrelacionados, pero el deseo de un hombre puede estar enfocado predominantemente en uno o en el otro. El deseo de lo inmerecido en espíritu es el más destructivo y el más corrupto de los dos. Es el deseo de una grandeza inmerecida; queda expresado (aunque no definido) en la nebulosa oscuridad del término «prestigio».

Los buscadores de beneficios materiales inmerecidos no son más que parásitos financieros, pordioseros, saqueadores o criminales, que son demasiado limitados en número y en capacidad mental para suponer una amenaza a la civilización, hasta que, y a menos que, ellos sean soltados y legalizados por los buscadores de grandeza inmerecida.

La grandeza inmerecida es un concepto tan irreal y tan neurótico, que el miserable que la ansía no puede identificar su naturaleza ni siquiera para él mismo: reconocerla significa hacerla imposible. Él necesita los eslóganes irracionales e indefinibles del altruismo y del colectivismo para darle una forma semiplausible a su impulso sin nombre, y de esa forma anclarla a la realidad; los necesita para mantener su autoengaño más que para engañar a sus víctimas. «El público», «el interés público», «el servicio al público», esos son los medios, las herramientas, los péndulos oscilantes de la autohipnosis de los que tienen ansia de poder.

Puesto que no existe una entidad tal como «el público», ya que el público no es más que un número de individuos, cualquier conflicto alegado o insinuado entre «el interés público» y los intereses privados significa que los intereses de algunos hombres han de ser sacrificados a los intereses y a los deseos de otros. Como el concepto es tan convenientemente indefinible, su uso descansa sólo en la habilidad de una pandilla para proclamar que: «El público, c´est moi», y mantener esa reivindación a punta de pistola.

Ninguna reivindicación de ese tipo ha sido mantenida, ni puede serlo, sin la ayuda de una pistola, o sea, sin la fuerza física. Pero, por otra parte, sin esa reivindicación, los pistoleros no permanecerían en el lugar en el que pertenecen: en el inframundo, y no ascenderían a los consejos de Estado para regir los destinos de las naciones.

Hay dos maneras de proclamar que «El público, c´est moi»: una es la que practica el parásito burdamente material que exige subsidios gubernamentales en nombre de una necesidad «pública» y se embolsa lo que no ha ganado; la otra es la que practica su líder, el parásito espiritual, que deriva su ilusión de «grandeza» —como un cómplice recibiendo mercancías robadas— del poder de disponer de lo que él no ha ganado y de la visión mística de sí mismo como la encarnación de la voz del «público».

De esos dos, el parásito material está psicológicamente más sano y más cerca de la realidad; por lo menos, él se come su botín o se lo lleva puesto. Pero la única fuente de satisfacción que le queda al parásito espiritual, su único medio para ganar «prestigio» (aparte de dar órdenes y de difundir terror) es la actividad más derrochadora, inútil e insensata de todas: la construcción de monumentos públicos.

La grandeza se logra por el esfuerzo productivo de la mente de un hombre cuando persigue objetivos racionales y claramente definidos. Pero un falso delirio de grandeza puede ser alimentado sólo por la quimera cambiante e indefinible de un monumento público —el cual es presentado como un generoso regalo a las víctimas cuyos trabajos forzados o cuyos dineros extorsionados fueron destinados a pagar por él—, un monumento que está dedicado al servicio de todos y de ninguno, que pertenece a todos y a ninguno, que todos miran boquiabiertos y ninguno disfruta.

Esa es la única forma que tiene el cacique de apaciguar su obsesión: «prestigio». Prestigio… ¿a los ojos de quién? De cualquiera. A los ojos de sus víctimas torturadas, de los mendigos en las calles de su reino, de su corte de aduladores, de las tribus extranjeras y de sus caciques más allá de las fronteras. Es para impresionar a todos esos ojos —los ojos de todos y de ninguno— por lo que la sangre de generaciones de súbditos ha sido derramada y gastada.

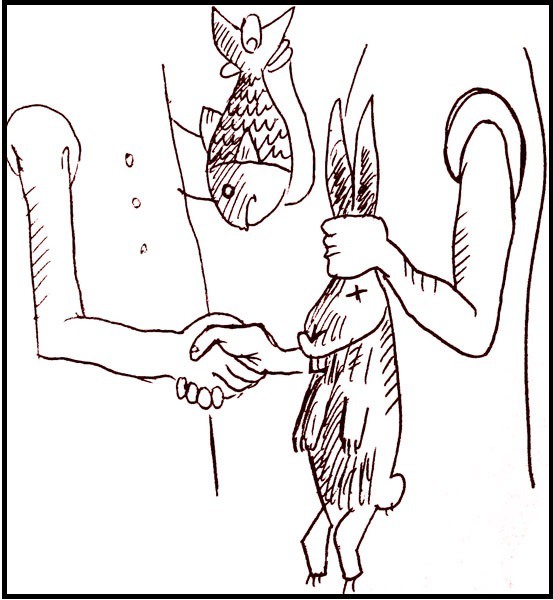

Uno puede ver, en algunas películas de temas bíblicos, una imagen gráfica del significado de la construcción de monumentos públicos: la construcción de las pirámides. Hordas de hombres famélicos, andrajosos y esqueléticos, extrayendo el último esfuerzo de sus inadecuados músculos en la tarea inhumana de tirar de cuerdas que arrastran grandes bloques de piedra, esforzándose como torturadas bestias de carga bajo el látigo de los capataces, derrumbándose en el trabajo y muriendo en las arenas del desierto… para que un faraón muerto pueda descansar en una estructura imponente y carente de sentido, y de esa forma ganar «prestigio» eterno a ojos de generaciones futuras aún por nacer.

Los templos y los palacios son los únicos monumentos que quedan de las primeras civilizaciones de la humanidad. Ellos fueron creados por los mismos medios y al mismo precio, un precio no justificado por el hecho de que los pueblos primitivos indudablemente creían, mientras morían de inanición y de agotamiento, que el «prestigio» de su tribu, de sus caciques o de sus dioses era de valor para ellos, quién sabe cómo.

Roma cayó, arruinada por controles estatales y por impuestos, mientras que sus emperadores construían coliseos. Luis XIV de Francia gravó a su pueblo hasta llevarlo a un estado de indigencia, mientras construía el palacio de Versailles para que los demás monarcas de su época lo envidiasen, y para que los turistas modernos lo visiten. El metro de Moscú, decorado con mármol y construido por el trabajo «voluntario» e impagado de obreros rusos, incluyendo mujeres, es un monumento público; y también lo es el lujo del tipo zarista desplegado en las recepciones con caviar y champán de las embajadas soviéticas, que son necesarias, mientras que la gente hace largas filas esperando conseguir deficientes raciones de alimentos, todo para «mantener el prestigio de la Unión Soviética».

La gran distinción de los Estados Unidos de América, hasta hace pocas décadas, fue la modestia de sus monumentos públicos. Los monumentos que llegaron a existir tenían su lógica: no fueron erigidos para lograr «prestigio», sino que eran estructuras funcionales que albergaron eventos de gran importancia histórica. Si has visto la austera simplicidad del Independence Hall, habrás visto la diferencia entre auténtica grandeza y las pirámides de los buscadores de prestigio con «espíritu público».

En Estados Unidos, esfuerzos humanos y recursos materiales no fueron expropiados para construir monumentos y proyectos públicos, sino que fueron usados en el progreso del bienestar privado, personal e individual de ciudadanos individuales. La grandeza de Estados Unidos reside en el hecho de que sus verdaderos monumentos no son públicos.

La silueta de los edificios de la ciudad de Nueva York es un monumento de un esplendor que ninguna pirámide y ningún palacio podrán igualar o al que podrán acercarse jamás. Pero los rascacielos de Estados Unidos no fueron construidos con fondos públicos ni con un objetivo público; fueron construidos con la energía, la iniciativa y la riqueza de individuos privados y en su propio beneficio. Y, en vez de empobrecer al pueblo, esos rascacielos, al elevarse más y más, siguieron aumentando el nivel de vida de la gente, incluso el de los habitantes de los barrios bajos, que tuvieron una vida de lujo comparada con la vida de un antiguo esclavo egipcio o de un moderno obrero soviético-socialista.

Esa es la diferencia, tanto en teoría como en la práctica, entre el capitalismo y el socialismo.

Es imposible calcular el sufrimiento humano, la degradación, las privaciones y el horror que contribuyeron a pagar por uno solo de esos rascacielos tan promocionados de Moscú, o para construir las fábricas, las minas y los diques soviéticos, o para cada etapa de su «industrialización», hecha posible por el saqueo y la sangre. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que cuarenta y cinco años es mucho tiempo: son dos generaciones; sabemos que, en nombre de una prometida abundancia, dos generaciones de seres humanos han vivido y han muerto en una pobreza infrahumana; y también sabemos que los defensores actuales del socialismo no han sido disuadidos por un hecho de ese tipo.

Sea cual sea el motivo que aleguen, la benevolencia es uno que hace mucho tiempo ellos han perdido el derecho a alegar.

La ideología de la socialización (en forma neofascista) está ahora flotando, por defecto, a través del vacío de nuestra atmósfera intelectual y cultural. Observa con cuánta frecuencia nos piden que hagamos «sacrificios» indefinidos para objetivos no especificados. Observa con cuánta frecuencia el gobierno de turno invoca el «interés público». Observa la importancia que el tema del prestigio internacional ha adquirido de repente, y las políticas grotescamente suicidas que son justificadas haciendo referencia a cuestiones de «prestigio». Observa que durante la reciente crisis cubana —cuando el verdadero asunto tenía que ver con misiles nucleares y guerra nuclear— nuestros diplomáticos y comentaristas consideraron apropiado tener en cuenta seriamente cosas tales como el «prestigio», los sentimientos personales, y el que los diversos dirigentes socialistas involucrados pudiesen «guardar las apariencias».

No hay diferencia entre los principios, las políticas y los resultados prácticos del socialismo… y los de cualquier tiranía, histórica o prehistórica. El socialismo no es más que una monarquía democrática absoluta, es decir, un sistema de absolutismo sin un líder fijo, expuesto a que agarre el poder cualquiera que aparezca, cualquier implacable oportunista, aventurero, demagogo, o matón.

Cuando pienses en el socialismo, no te dejes engañar en cuanto a su naturaleza. Recuerda que no existe ninguna dicotomía tal como «derechos humanos» contra «derechos de propiedad». No puede haber derechos humanos sin derechos de propiedad. Dado que los bienes materiales son producidos por la mente y el esfuerzo de hombres individuales, y que son necesarios para sustentar sus vidas, si el que produce no es dueño del resultado de su esfuerzo, entonces no es dueño de su vida. Negar los derechos de propiedad significa convertir a los hombres en propiedad cuyo dueño es el Estado. Quien se arrogue el «derecho» a «redistribuir» la riqueza producida por otros está arrogándose el «derecho» a tratar a los seres humanos como esclavos.

Cuando pienses en la devastación global perpetrada por el socialismo, en el océano de sangre y en los millones de víctimas, recuerda que ellas fueron sacrificadas, no por el «bien de la humanidad» o por algún «noble ideal», sino por la amargada vanidad de algún bruto asustado o de alguna mediocridad pretenciosa que ansiaba un manto de «grandeza» inmerecida; y que el monumento al socialismo es una pirámide de fábricas públicas, de teatros públicos y de parques públicos erigidos sobre unos cimientos de cadáveres humanos, con la figura del dictador posando encima, golpeándose el pecho y gritando su alegato de «prestigio» al vacío sin estrellas que le rodea.

* * *