(Sección de la novela Atlas Shrugged. La escena tiene lugar en casa de Hank Rearden, en el contexto de una fiesta organizada por su esposa Lillian. Los comentarios son de los anti-héroes.)

. . .

“¿El hombre?… ¿Qué es el hombre? No es más que un conjunto de productos químicos con delirios de grandeza”, dijo el Dr. Pritchett a un grupo de invitados al otro lado del salón.

El Dr. Pritchett cogió un canapé de una bandeja de cristal, lo mantuvo ensartado entre dos dedos completamente rectos, y se lo metió entero en la boca.

“Las pretensiones metafísicas del hombre”, dijo, “son absurdas. Un miserable pedazo de protoplasma, lleno de feos conceptitos y de mezquinas emocioncitas, ¡y se imagina que es importante! Bueno, sabes, esa es la raíz de todos los males en el mundo”.

“Pero, ¿qué conceptos no son ni feos ni mezquinos, profesor?” preguntó una respetable matrona, cuyo marido era el dueño de una fábrica de automóviles.

“Ninguno”, dijo el doctor Pritchett, “ninguno dentro del alcance de la capacidad humana”.

Un joven preguntó tímidamente, “Pero si no tenemos ningún concepto bueno, ¿cómo sabemos que los que sí tenemos son feos? Quiero decir, ¿con qué criterio?”

“No hay criterios”.

Eso hizo callar a su audiencia.

“Los filósofos del pasado eran superficiales”, continuó el Dr. Pritchett. “Le tocó a nuestro siglo redefinir el objetivo de la filosofía. El objetivo de la filosofía no es ayudarles a los hombres a encontrar el sentido de la vida, sino demostrarles que no lo tiene”.

Una atractiva muchacha, cuyo padre poseía una mina de carbón, preguntó indignada: “¿Quién puede decirnos eso?”

“Estoy intentando hacerlo”, dijo el Dr. Pritchett. Durante los tres últimos años había sido director del Departamento de Filosofía en la Universidad Patrick Henry.

Lillian Rearden se aproximó, sus joyas resplandeciendo bajo la brillante luz. La expresión en su rostro se mantenía dejando entrever la suave sugerencia de una sonrisa, cuidada y ligeramente insinuada, como las ondas de su cabello.

“Es esta insistencia del hombre en buscar sentido lo que lo convierte en algo tan difícil”, dijo el doctor Pritchett. “Cuando se dé cuenta que él no tiene absolutamente ninguna importancia dentro de la vasta inmensidad del universo, que ningún significado posible puede atribuírsele a sus actividades, que no importa si vive o muere, entonces se convertirá en algo más… moldeable”.

Se encogió de hombros y tomó otro canapé. Un hombre de negocios dijo, penosamente: “Lo que le pregunté, profesor, es qué pensaba usted la Ley de Igualdad de Oportunidades”.

“Oh, ¿eso?” dijo el Dr. Pritchett. “Pues creo que dejé claro que estoy a favor de ella, porque estoy a favor de una economía libre. Una economía libre no puede existir sin competencia. Por consiguiente, los hombres deben ser forzados a competir. Por consiguiente, tenemos que controlar a los hombres para poder forzarles a ser libres”.

“Pero, mire… ¿no es eso una cierta contradicción?”

“No en el sentido filosófico más alto. Debéis aprender a pensar más allá de las definiciones estáticas y las ideas anticuadas. Nada es estático en el universo. Todo es fluido”.

“Pero es razonable pensar que si…”

“La razón, mi querido amigo, es la más ingenua de todas las supersticiones. Eso, al menos, ha sido generalmente aceptado en nuestra época”.

“Pero no acabo de comprender cómo podemos…”

“Sufres la popular ilusión de creer que las cosas pueden ser comprendidas. No concibes el hecho que el universo es una sólida contradicción”.

“¿Una contradicción de qué?” preguntó la matrona.

“De sí mismo”.

“¿Cómo… cómo es eso?”

“Mi querida señora, el deber de los pensadores no es explicar, sino demostrar que nada puede ser explicado”.

“Sí, por supuesto… sólo que…”

“El objetivo de la filosofía no es buscar el conocimiento, sino probar que el conocimiento es imposible para el hombre”.

“Pero cuando lo probemos”, preguntó la joven, “¿qué va a quedar?”

“El instinto”, dijo el Dr. Pritchett con reverencia.

En el otro extremo del salón, un grupo estaba escuchando a Balph Eubank. Él estaba sentado muy rígido al borde de un sillón, para contrarrestar la impresión de su cara y su figura, las cuales tenían tendencia a explayarse si se relajaban.

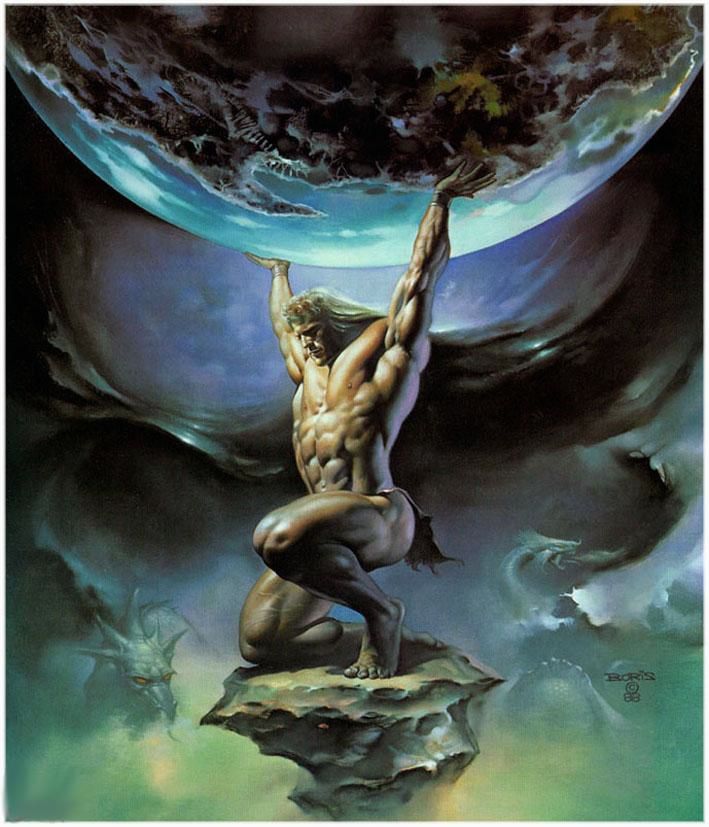

“La literatura del pasado”, dijo Balph Eubank “fue un torpe fraude. Descoloreó la vida para complacer a los ricachones a quienes servía. Moralidad, libre albedrío, logros, finales felices, y el hombre como algún tipo de ser heroico… todo eso suena irrisorio. Nuestra época le ha dado profundidad a la literatura por primera vez, al exponer la verdadera esencia de la vida”.

Una muchacha muy joven, con un traje de noche blanco, preguntó tímidamente: “¿Cuál es la verdadera esencia de la vida, Sr. Eubank?”

“El sufrimiento”, dijo Balph Eubank. “La derrota y el sufrimiento”.

“Pero… pero ¿por qué? La gente es feliz… a veces… ¿no?”

“Esa es una ilusión de aquellos cuyas emociones son superficiales”.

La muchacha se sonrojó. Una rica señora que había heredado una refinería de petróleo preguntó, con aire de culpabilidad: “¿Qué debemos hacer para elevar el nivel literario de la gente, Sr. Eubank?”

“Eso es un gran problema social”, dijo Balph Eubank. Era conocido como el líder literario de la época, aunque nunca había escrito un libro que vendiera más de tres mil ejemplares. “Personalmente, creo que una Ley de Igualdad de Oportunidades aplicada a la literatura sería la solución”.

“Oh, ¿aprueba usted esa ley para la industria? Yo no estoy segura de lo que pensar de ella”.

“Naturalmente que la apruebo. Nuestra cultura se ha hundido en un lodazal de materialismo. Los hombres han perdido todos los valores espirituales por perseguir la producción material y los trucos tecnológicos. Se han vuelto demasiado cómodos. Volverán a una vida más noble si les enseñamos a soportar privaciones. Así que deberíamos ponerle un límite a su codicia material.”

“No lo había pensado desde esa perspectiva”, dijo la dama disculpándose.

“¿Pero cómo vas a hacer funcionar una Ley de Igualdad de Oportunidades en la literatura, Ralph?” dijo Mort Liddy. “Esa es nueva para mí”.

“Me llamo Balph”, dijo Eubank irritado. “Y es nueva para ti porque es mi propia idea”.

“Bueno, bueno, no estoy peleándome, ¿vale? Sólo estoy preguntando”. Mort Liddy sonrió. Se pasaba la mayor parte del tiempo sonriendo nerviosamente. Era un compositor que escribía partituras anticuadas para películas, y sinfonías modernas para públicos reducidos.

“Funcionaría muy fácilmente”, dijo Balph Eubank. “Debería haber una ley que limitase la venta de cualquier libro a diez mil ejemplares. Eso abriría el mercado literario a nuevos talentos, a nuevas ideas renovadoras y a textos sin comercialismos. Si se le prohibiera a la gente comprar un millón de ejemplares de la misma bazofia, estarían forzados a comprar mejores libros”.

“Tiene un cierto sentido”, dijo Mort Liddy. “Pero ¿no sería eso bastante oneroso para las cuentas corrientes de los escritores?”

“Mejor aún. Sólo aquellos cuyos motivos no sean ganar dinero deberían estar autorizados a escribir”.

“Pero, Sr. Eubank”, preguntó la joven del vestido blanco, “y ¿qué pasa si más de diez mil personas quieren comprar un determinado libro?”

“Diez mil lectores son suficientes para cualquier libro”.

“No me refiero a eso. Lo que digo es, ¿qué pasa si quieren hacerlo?”

“Eso es irrelevante”.

“Pero si un libro tiene una buena historia que…”

“La trama es una vulgaridad primitiva en literatura”, dijo Balph Eubank con desdén.

Dr. Pritchett, atravesando el salón hacia el bar, se detuvo para decir: “Exactamente. Así como la lógica es una vulgaridad primitiva en filosofía”.

“Y la melodía una vulgaridad primitiva en música”, dijo Mort Liddy.

“¿Qué es todo este jaleo?” preguntó Lillian Rearden, fulgurando hasta parar al lado de ellos.

“Lillian, mi ángel”, rezongó Balph Eubank, “¿te dije que te estoy dedicando mi nueva novela a ti?”

“Vaya. Gracias, querido”.

“¿Cuál es el título de su nueva novela?” preguntó la acaudalada señora.

“El corazón es un lechero”.

“¿Y trata de qué?”

“Frustración”.

“Pero, Sr. Eubank”, preguntó la muchacha de blanco, sonrojándose desesperadamente, “si todo es frustración, ¿para qué habríamos de vivir?”

“Amor fraterno”, dijo Balph Eubank gravemente.

Bertram Scudder estaba de pie, encorvado contra la barra. Su cara larga y delgada parecía haberse encogido hacia adentro, a excepción de la boca y las pupilas, que quedaban sobresaliendo como tres fláccidos globos. Era el editor de una revista llamada El Futuro y había escrito un artículo sobre Hank Rearden titulado “El Pulpo”.

Bertram Scudder cogió su vaso vacío y lo empujó sin decir nada hacia el camarero, para que volviera a llenárselo. Tomó un trago de su nueva bebida, y al percibir el vaso vacío frente a Philip Rearden, quien estaba a su lado, lo señaló con el pulgar con una orden tácita al camarero. Ignoró el vaso vacío de Betty Pope, quien estaba al otro lado de Philip.

“Escucha, compadre”, dijo Bertram Scudder, sus pupilas enfocadas aproximadamente en la dirección de Philip, “te guste o no, la Ley de Igualdad de Oportunidades representa un gran paso adelante”.

“¿Qué le hace pensar que a mí no me gusta, Sr. Scudder?” preguntó Philip humildemente.

“Bueno, va a doler, ¿no? El largo brazo de la sociedad va a recortar un poquito la cuenta de los aperitivos por aquí”. Movió la mano hacia el bar.

“¿Por qué piensa usted que yo estoy en contra de eso?”.

“¿No lo estás?” preguntó Bertram Scudder sin curiosidad.

“¡No!” dijo Philip con vehemencia. “Siempre he puesto el bien común por encima de cualquier consideración personal. He contribuído mi tiempo y dinero a los Amigos del Progreso Global en su cruzada a favor de la Ley de Igualdad de Oportunidades. Creo que es perfectamente injusto que un hombre tenga todas las oportunidades y no les deje ninguna a los otros».

Bertram Scudder le miró intrigado, pero sin ningún interés especial. “Bueno, eso es extraordinariamente amable de tu parte”, dijo.

“Algunas personas sí se toman las cuestiones morales con seriedad, Sr. Scudder”, dijo Philip, con un leve énfasis de orgullo en su voz.

“¿De qué está hablando, Philip?” preguntó Betty Pope. “Nosotros no conocemos a nadie que posea más de un negocio, ¿verdad?”

“¡Oh, cállate ya!”, dijo Bertram Scudder.

“No veo por qué arman tanto alboroto con esa Ley de Igualdad de Oportunidades”, dijo Betty Pope agresivamente, en el tono de un experto en economía. “No veo por qué los hombres de negocios se oponen a ella. Es ventajosa para ellos. Si todas las otras personas son pobres, no tendrán ningún mercado para sus productos. Pero si paran de ser egoístas y comparten los bienes que han acaparado, entonces tendrán la posibilidad de trabajar duro y producir algunos más».

“Yo no veo por qué los industriales tienen que ser tenidos en cuenta en absoluto”, dijo Scudder. “Cuando las masas están arruinadas y aún hay bienes disponibles, es de idiotas esperar que la gente se detenga ante algún pedazo de papel llamado un título de propiedad. Los derechos de propiedad son una superstición. Uno tiene propiedad solamente por la cortesía de quienes no se la quitan. El pueblo puede agarrarla en cualquier momento. Y si puede, ¿por qué no lo haría?”

“Debería hacerlo”, dijo Claude Slagenhop. “La necesitan. La necesidad es la única consideración. Si la gente está necesitada, tenemos que agarrar las cosas primero y hablar sobre ello después”.

Claude Slagenhop se había aproximado, y había conseguido estrujarse entre Philip y Scudder, empujando a Scudder a un lado imperceptiblemente. Slagenhop no era ni alto ni pesado, pero tenía una morfología cuadrada y compacta, y una nariz quebrada. Era el director de Amigos del Progreso Global.

“El hambre no espera”, dijo Claude Slagenhop. “Las ideas son sólo aire caliente. Una barriga vacía es un hecho sólido. He dicho en todos mis discursos que no es necesario hablar demasiado. La sociedad está sufriendo de falta de oportunidades de negocios en este momento, así que estamos en nuestro correcto derecho a agarrar las oportunidades que existan. Lo correcto es lo que sea bueno para la sociedad”.

“No excavó ese mineral con sus propias manos, ¿verdad?” gritó Philip de repente, su voz estridente. “Tuvo que emplear a cientos de obreros. Ellos lo hicieron. ¿Por qué piensa que él es tan bueno?”

Los dos hombres le miraron, Scudder arqueando una ceja, Slagenhop sin expresión.

“¡Oh, Dios mío!” dijo Betty Pope, recordando.

. . .

# # #

Fuente:

Atlas Shrugged, 1ª Parte / Capítulo VI – The Non-Commercial, (páginas 131 a 136).

Traducción: Objetivismo.org

# # #

Me encanta este aparte, los anti- héroes, es una exposición de los conceptos equívocos para el objetivismo en referencia a la forma que el hombre utiliza para conocer. Por un lado Kant quien expone el subjetivismo de la forma más… Leer más »

OK mis disculpas

En parte estoy de acuerdo con el «malo» de la película nada importa nada tiene sentido de que te servirá lo que logres, tus riquezas y tus valores cuando grim reaper vaya a por tí? agacha la cabeza vive como… Leer más »

Quede horrorizado…es repugnante con la hipótesis de una sociedad guiada por la necesidad con total desapego de los derechos inviduales tan básicos como la propiedad