«¿Por qué debe uno actuar por principio? Por la misma razón que uno se quita de en medio al ver venir un camión; porque si no lo hace, será aplastado por una némesis que no perdona: una realidad absoluta». (Dr. Leonard Peikoff)

# # #

No hay vulgarismo más común hoy día que la afirmación de que vivimos en un mundo “complejo”. Sea cual sea el tema de discusión, esta alegación nos es presentada normalmente como algún tipo de palabra mágica y un anti-depresivo para todo. Su efecto no es inspirar a la gente a pensar, sino inducir una sensación de impotencia, tristeza, incapacidad. No se utiliza para resolver problemas, sino para asegurarle a la gente que no existen soluciones. El pasado, repiten nuestros oradores culturales a menudo, era diferente: un tiempo atrás podíamos hallar respuestas a nuestras preguntas y saber qué hacer, pero ahora no. La vida es demasiado complicada para – y aquí está la temida palabra – “simples” respuestas. La palabra “simple” se ha convertido en la base de una nueva y total condena, contenida en el término moderno “simplístico”. Cuando discuto con la gente, escucho todo tipo de ataques gracias a mis ideas Objetivistas – que soy egoísta, nada práctico, demasiado idealista, ateo – pero el ataque más común es, con mucha diferencia: estás siendo “simplista”.

“Ser simplista” no es lo mismo que “simplificar demasiado”. Si acusas a alguien de “simplificar demasiado”, estás diciendo que está bien simplificar, pero que hay que hacerlo de forma racional, sin ignorar factores importantes. La acusación moderna de ser “simplista” implica la noción de que no es solamente cuestión de omitir algún aspecto: implica que lo simple, lo simple como tal, es ingenuo, irreal, malo. La expresión es un anti-concepto usado para incrustar en nuestras mentes esta idea: que has simplificado algo y por ese mismo hecho has errado, has distorsionado, has actuado mal. Esto equivale a arrancar la simplicidad de la existencia. Yo llamo a esta actitud “la adoración a la complejidad” – y está por todas partes.

¿Cómo debemos tratar todas las “complejas” situaciones que encontramos, según la sabiduría convencional? La respuesta implícita en la práctica hoy es: desintegrando. Es decir: dividiendo el problema inicial en muchas partes, y luego prescindir de la mayoría de ellas por ser demasiado complicadas para ocuparnos de ellas ahora, y luego seguir prescindiendo de algunas más. Continuar eliminando facetas hasta llegar a algo concreto muy específico sobre lo que discutir.

Suponte, por ejemplo, que algunos empresarios americanos están disgustados por las ventas japonesas a los Estados Unidos, que ellos creen que están afectando sus propias ventas, y acuden al gobierno pidiendo ayuda. Yo diría: tenéis que decidir si estáis a favor del principio del libre comercio o a favor del principio del proteccionismo. Entonces les daría pruebas de los males del proteccionismo, mostrándoles por qué eventualmente le perjudicará a todo el mundo, incluyendo a los hombres de negocios americanos, y por qué el principio del libre comercio en última instancia le beneficiará a todos. Ese sería el fin del dilema, y la gente demandando aranceles se iría para casa con el rabo entre las piernas.

Pero este tipo de análisis sería descartado hoy por cualquier comité político o cualquier comisión académica que estuviera estudiando problemas económicos. No podemos ser “simplistas”, dirían: no podemos hablar de generalidades como “libre comercio” o “proteccionismo”. ¿Cómo podemos – preguntarían – hacer afirmaciones tan tajantes a ese nivel, incluyendo a todos los países, todos los productos, todos los grupos de consumidores y productores, en todas las épocas de la historia? La vida es simplemente demasiado compleja para eso. ¿Qué tenemos que hacer frente a tal complejidad? Básicamente, responden, tenemos que estrechar drásticamente nuestro enfoque. No debemos hablar sobre libre comercio en general, sino libre comercio con Japón – y no sobre la industria japonesa como un todo, está claro, sino solamente sobre coches japoneses: tenemos que dejar fuera ordenadores y televisores para que un comité distinto se ocupe de ellos. Y tendremos que dejar de lado camiones porque eso introduce demasiados factores complejos, coches ya son bastante con lo que preocuparse – pero a lo mejor deberíamos incluir camionetas pequeñas porque son bastante parecidas a coches: pongamos a trabajar en ello un subcomité para que lo estudien aparte – y está claro que no estamos hablando de para siempre ni siquiera para diez años. Nos limitaremos a un año, digamos, o incluso tal vez sólo a esta temporada, y renegociaremos el asunto en la próxima ronda. Al final, la cuestión que está siendo discutida no es: ¿deberíamos adoptar una política de libre comercio con otros países? sino: ¿debemos imponer un arancel del 30% sobre ciertos tipos de Toyotas y Datsuns durante los próximos seis meses?

Ahora, nos dicen, la pregunta ya no es “simplista”. Por desgracia, ahora ya no puede ser respondida tampoco de forma racional. ¿Cómo va uno a decidir qué hacer en este caso, prescindiendo de cualquier referencia a principios por ser éstos ingenuos? La respuesta es: tienes reuniones, y todos los grupos de presión afectados gritan, sobornan o amenazan, y cada uno ofrece propuestas de negociación contradictorias. La gente de Toyota dice que 30% es injusto, pero que si lo bajan al 20% intentarán “voluntariamente” vender menos en USA. La gente de Chrysler insiste que eso no es suficiente, pero que a lo mejor ellos pueden pagarle más a sus trabajadores si se consigue pararle los pies a Toyota – y entonces los sindicatos entran en acción y exigen que se castigue a Toyota, mientras los grupos de consumidores están ocupados exigiendo poder comprar más coches japoneses y más baratos. ¿Qué resulta al final de todo esto? Algún trato del momento – un estrujón “moderado” sobre los japoneses, respondido con alguna represalia por parte de ellos, un nuevo subsidio del gobierno para Detroit, una nueva agencia para ayudarles a los consumidores a financiar sus préstamos para comprar coches, un presupuesto fiscal mayor, y otro comité para revisar la situación el mes próximo o el año próximo. A fin de cuentas, nos dicen, ninguna política es rígida. No hay absolutos. Tenemos que ser “flexibles” y “experimentar”.

Filosóficamente, esto se llama pragmatismo. En este enfoque, no existen principios, como “libre comercio” o “proteccionismo”; sólo existen cosas concretas, como Toyotas o Chryslers, o grupos de personas peleándose por ellos con intereses opuestos. Así que la única solución es encontrar algún tipo de solución temporal que apaciguará a los que más chillan – y luego tomarse una copa hasta que todo el lío estalle de nuevo.

No es de extrañar que la gente que usa este método crea que la vida es compleja y que no existen respuestas a ningún problema. Y, sin embargo, la paradoja es que usan este método porque, ellos insisten, la vida es demasiado compleja para que podamos depender de principios.

Está claro que aquí es necesario algún tipo de pensamiento filosófico. ¿Es la vida compleja? Si lo es, ¿tiene el hombre medios racionales (en contraposición a medios pragmáticos) de lidiar con esa complejidad? Si es así, ¿están fracasando nuestros líderes de forma tan aparatosa al rechazar los medios apropiados del hombre para lidiar con la complejidad? Mi respuesta a todas esas preguntas es un categórico: “sí”. Mi tesis hoy es: la vida es complicada, enormemente complicada; pero el hombre tiene una facultad conceptual, una facultad de formar principios, que es precisamente el arma que tiene para hacerle frente a la complejidad. Sin embargo, nuestros líderes, gracias a siglos de mala filosofía, desconfían de esta facultad y la repudian, y de esa forma se vuelven incapaces de liderar o de saber qué hacer.

Empecemos definiendo “complejo”. “Complejo” es una idea de cantidad; lo “complejo” es lo que comprende muchos elementos o unidades, todos conectados o interrelacionados. Lo “simple”, por el contrario, es lo que comprende una sola unidad, o como máximo unas pocas unidades. Por ejemplo: si los organizadores del Ford Hall Forum quieren atraer una audiencia grande, deben tener en cuenta muchas cosas: ¿a quién deben invitar a hablar? ¿tiene que ser famoso? ¿sobre qué tema hablará? ¿estará de acuerdo en hacerlo? ¿puede sintetizar su presentación en 50 minutos? ¿cómo va a encajar con el resto del programa del año? Este problema es relativamente complejo. En contraste, si la audiencia está aquí ya en la noche de la charla, tocando a la puerta, y alguien dentro pregunta: ¿qué hacemos ahora? – ese es un problema simple, y su solución es abrir las puertas y dejar que entre la gente. En este caso no hay complejidad; sólo hay un elemento con el que tratar.

Entonces, lo primero que hemos de observar es que la vida humana es inherentemente compleja. Contrariamente a toda la propaganda que oimos, este no es un problema marcadamente moderno. No es resultado de la Revolución Industrial, el crecimiento de la población o la realidad de las comunicaciones internacionales. Todos esos avances han traído ciertos nuevos aspectos a nuestras vidas, pero ellos también han eliminado problemas. Ellos nos han traído a cada uno de nosotros, en muchos contextos, menos unidades en que pensar y han hecho nuestras vidas más simples. Considerad, por ejemplo, la absoluta simplicidad de alimentarte a ti mismo hoy en día con una visita al supermercado para comprar algunos congelados, comparado con la situación en tiempos medievales. Piensa en cuántas cuestiones diferentes y tareas distintas habrían sido implicadas en esa época hasta poder llegar al punto de poner alguna comida en la mesa que pudieras comer.

La vida del hombre es compleja en cualquier época, industrial o no. El hombre siempre tiene innumerables opciones entre las que elegir, tiene el mundo entero desplegado frente a él, y tiene que tomar decisiones continuamente y sopesar los resultados, teniendo en cuenta una multiplicidad de factores. Incluso en los tiempos más primitivos, el hombre de las cavernas tenía que decidir qué cazar, qué riesgos tomar, qué armas usar, cómo hacerlas, cómo proteger lo que había cazado, cómo guardarlo, conservarlo, distribuirlo. Y tenía que hacer todo esto mucho antes de que hubiera alguna ciencia, mucho antes de que existieran los manuales de instrucción para guiarlo en todas estas actividades. En su contexto de conocimiento, acechar a su presa era de una enorme complejidad, no más fácil para él de resolver que son los problemas más peliagudos para nosotros en nuestro contexto avanzado.

La “simplicidad”, en el sentido absoluto, es una prerogativa solamente de los animales. Los animales funcionan automáticamente para mantenerse a sí mismos; ellos están programados para actuar de una cierta forma sin necesidad de trabajar, producir riqueza, escoger entre alternativas diferentes o calcular resultados. Ellos meramente reaccionan a alguna sensación dominante en una situación dada; un perro, por ejemplo, huele su hueso y corre para cogerlo. ¿Qué podría ser más simple? Pero el hombre no puede sobrevivir sin pensar, sólo reaccionando a sus sensaciones.

Ningún ser humano puede escapar del problema de tener que tratar con la complejidad y de alguna forma hacer que se convierta en algo simple y manejable. Esto se aplica a los pragmatistas modernos también, que convierten a la complejidad en un fetiche. Pero ellos intentan resolver el problema volviendo al nivel de un animal – estrechando su enfoque a algún concreto aislado, como el perro que reacciona al olor de un hueso, mientras evaden todas las otras situaciones concretas a las cuales está conectado en la realidad. Ellos resuelven el problema de la complejidad tirando por la ventana una enorme cantidad de información relevante, y de esa forma se convierten a sí mismo en impotentes.

El método correcto, el método humano, es exactamente el opuesto. Necesitamos retener todos los datos posibles – cuantos más hechos podamos tener en cuenta al tomar cualquier decisión, mejor estaremos – pero necesitamos retener todos estos hechos de alguna forma manejable. Nadie puede esperar que leamos o recitemos para nosotros mismos, antes de cualquier acción, una enciclopedia entera de experiencias humanas anteriores, ni siquiera un único volumen de consejos, reglas o sugerencias prácticas. De alguna forma tenemos que juntar y retener una enorme cantidad de información, pero en forma condensada. Esto es exactamente lo que se consigue con la facultad específicamente humana, la facultad conceptual – otro nombre para la cual es la razón.

Los conceptos son el instrumento que tiene el hombre para condensar la información. Ellos son su mecanismo para reducir las unidades. Son el medio por el que el hombre convierte lo complejo en simple, pero sin perder ninguna información en el proceso.

Si yo hago la afirmación: “Todos los hombres son mortales”, por ejemplo, ninguno de vosotros tiene dificultad en entenderla y aplicarla. Tú sabes lo que significa para tu propia vida, haces testamento y compras un seguro de vida para cubrir las contingencias prácticas que ello supone, y sabes que la mortalidad se aplica a todos los hombres, pasados, presentes y futuros. Aquí tenemos una tremenda abundancia de datos – información sobre un número ilimitado de unidades, extendiéndose alrededor del mundo desde la pre-historia hasta el futuro indefinido, sea donde sea que los hombres estuvieran, estén o estarán; y sin embargo no tienes ninguna dificultad reteniendo esta vasta escala de información en la forma de unas pocas palabras: “Todos los hombres son mortales”. ¿Lo haces por eliminación, estrechando tu campo de visión a sólo uno o dos hombres y despreciando el resto como demasiado complicado? ¿Lo haces simplemente observándote a ti mismo y a algunos de tus amigos, y luego dices: “No puedo lidiar con los otros ahora, la vida es demasiado complicada, luego designaré un subcomité para que se ocupe del resto”?

Al contrario, la clave es precisamente que estás tomando todas las unidades contenidas en “hombre” – que retienes todos los casos de la vida real, incluyendo los que jamás has visto ni verás, y los juntas todos en una única unidad, la palabra “hombre”, la cual integra la totalidad. Puedes conseguir esta hazaña procesando los datos que percibes – preguntando: ¿qué tienen en común todas estas entidades? ¿qué es esencial en ellas? ¿qué las diferencia de las otras cosas que veo? En este proceso, comprendes que, en contraste a otras criaturas, los hombres comparten un cierto tipo de consciencia, la facultad de la razón. Entonces dejas de lado todas las diferencias entre los hombres – incluyendo altura, color del cabello, huellas digitales, inteligencia – y llegas a la idea de un ser racional, y entonces lo designas con una sola palabra. El resultado es una vasta complejidad convertida en simplicidad, en una única unidad. Ahora tienes la capacidad de enfocar, en una única imagen de tu consciencia, todos los casos a los que se aplica. Puedes conocer verdades sobre todos ellos, porque están dentro del concepto “hombre”, están contenidos bajo ese concepto.

En este contexto, miremos específicamente a principios. Un principio es una generalización básica. Es una afirmación conceptual que integra una riqueza de información sobre todo tipo de concretos que de otra forma seríamos impotentes para manejar o mantener en la mente. Pero somos capaces de hacerlo reduciendo esta información a unas pocas palabras o incluso a unas pocas letras, como “e=mc2”. Un principio es la forma más importante del hombre de usar conceptos – de usarlos para reducir la complejidad a la que se enfrenta, mientras mantiene toda la información que es esencial para que una acción tenga éxito.

Hay principios en cada campo de actividad humana, y los hombres dependen de ellos constantemente. Hay principios de Física, de Química, de Agricultura – incluso hay principios de cómo hablar en público, que toman innumerables experiencias de oradores anteriores y los efectos que tuvieron, positivos y negativos, junto con innumerables temas diferentes con innumerables audiencias diferentes, y los condensan todos en unas reglas breves y claras, para guiar a futuros oradores (como por ejemplo: “motiva a tu audiencia” y “pon ejemplos”).

En todos estos campos, los principios no son polémicos. Se le ha permitido a la razón que realice la función que es propia de ella y se ha considerado indispensable. En estos campos, los principios no son obligados a competir con lecturas de hojas de té o con revelaciones divinas.

Pero en el campo de la moralidad, la situación, trágicamente, es la opuesta. En el reino de las humanidades aún estamos en la edad de la pre-razón. Como resultado, la gente no ve la necesidad de usar conceptos para decidir cuestiones morales. No ven que la razón de que necesitemos principios morales es la misma razón de que los necesitemos en cualquier campo.

Un principio moral es la afirmación conceptual básica que nos permite elegir el curso de acción correcto. Una moralidad apropiada tiene en cuenta todas las decisiones de la vida real que los hombres tienen que tomar. Nos dice las consecuencias que podemos esperar de las diferentes alternativas que nos confrontan. Organiza toda esa información para nosotros, seleccionando lo esencial; integra todos los datos en un puñado de reglas básicas que podemos fácilmente tener en cuenta, manejar y observar – igual que un único concepto, “hombre”, integra todos los casos concretos en una única unidad.

Si no tuvieras el concepto de “hombre”, no podrías decidir si una nueva entidad que encontraras es un hombre o no. Si él fuera mucho más alto y más rubio que todo el mundo que hubieras vista hasta ese momento, lo mirarías de forma confusa – hasta que decidieras lo que es esencial de ser hombre, es decir, hasta que conceptualizases los datos relevantes. Lo mismo se aplica a evaluar una acción. Si no tienes principios morales diciéndote qué actos son correctos y qué actos son incorrectos, o qué es esencial al juzgar una situación dada y qué es irrelevante, ¿cómo vas a saber qué hacer y qué evitar?

Hay dos puntos de vista opuestos a las cuestiones morales: el enfoque por principios vs. el enfoque pragmático. El primero trata de integrar, el segundo de desintegrar. El primero intenta expandir los datos con los que el individuo trabaja, aprovechar todo el conocimiento relevante que el hombre ha acumulado, conseguir una visión y un contexto más amplios para responder a la pregunta del momento – lo cual se puede conseguir solamente invocando el medio que tiene el hombre para condensar datos: los conceptos. El segundo trata de estrechar la base de datos, de reducir el asunto al nivel de un animal, de disminuir el número de unidades observando solamente algunas percepciones aisladas.

Suponte, por ejemplo, que yo pregunte: ¿Uno debería robar un banco?

Esquemáticamente, el individuo conceptual piensa así: “Un banco es propiedad de alguien”. Aquí ya vemos desde el primer momento que está expandiendo la perspectiva – está buscando la abstracción bajo la cual entran los bancos, el concepto que nombra su esencia en este contexto: propiedad. Y comprende que en este sentido un banco es exactamente igual que una casa o una máquina o un libro o un par de zapatos: es algo creado que no crece en los árboles y que tiene que ser producido por alguien. Lo cual inmediatamente abre su mente a un torrente de nuevos datos – a todo lo que conoce sobre la fuente de libros, zapatos, bancos y el resto de esas cosas: que presuponen conocimiento, creatividad, un juicio independiente, concentración, trabajo. Todas estas observaciones están integradas y son retenidas en su mente a través de un simple principio: “La propiedad es el producto del pensamiento y el esfuerzo humano”. A partir de ahí es obvio que, si los hombres quieren vivir, deben ser los titulares de lo que producen, necesitan el derecho a quedarse con ello y usar los resultados de su esfuerzo. Esto – el derecho a la propiedad – es otro principio, que condensa e incluye todo nuestro conocimiento sobre los resultados destructivos de privar a los hombres de su propiedad, no sólo robando bancos, sino a través de mil otros métodos parecidos: cubre lo que pasa cuando los hombres asaltan y entran en casas privadas, o cuando arrasan fincas, o establecen estados socialistas, o plagian manuscritos o roban tapacubos. A través del mecanismo de conceptualizar la acción de robar un banco – es decir, al reducirla a su esencia y ponerla bajo los varios principios – sabemos cómo evaluarla. Sabemos que si tal conducta es perdonada o permitida, el principio en cuestión nos llevará, tarde o temprano, a la destrucción.

La estructura está clara. Nos vemos confrontados con una situación concreta – robar un banco – y la manejamos considerando sólo unas (relativamente pocas) unidades, los pocos principios que he mencionado. Pero éstos contienen toda la información que es posible reunir acerca de los requerimientos relevantes a la vida humana. De esa forma llegamos a una respuesta inmediata y decisiva.

Ahora, en contraste, pregúntale a la mentalidad pragmatista: ¿debería yo robar un banco? – y su primera reacción no sería conceptualizar, sino particularizar. La pregunta inmediata que le vendría a la mente es: ¿de qué banco estamos hablando? ¿el Chase Manhattan? ¿la oficina de la calle 42? No seamos “ambiguos” o “simplistas” sobre esto. ¿Y cuánto estás pensando en robar?, quiere saber; un banco grande podría no echar de menos ni siquiera diez mil dólares. Y ¿para quién vas a usar el dinero – para ti mismo, las víctimas del SIDA, los pobres?

Así que, ¿dónde estamos? Habiéndonos movido en esta dirección, habiendo desintegrado la cuestión y habiendo tratado a cada banco como un caso único, ¿cómo vas a decidir lo que hacer? Tú sabes cómo – precisamente de la forma que lo hacen de hecho los atracadores de banco. Ellos preguntan: ¿puedo salirme con la mía? O, más exactamente: ¿siento que quiero intentar salirme con la mía hoy? Cuando el hombre abandona los principios, cuando descarta como generalidades ingenuas conceptos abstractos como propiedad, derechos, honestidad, justicia, etc., entonces no hay forma de decidir casos concretos excepto por emociones arbitrarias – o sus propias emociones o las de un grupo con el que él se identifica. Y así, acaba usando el mismo método de decisión que el del comité de los aranceles japoneses.

Observad la inversión que se ha perpetrado aquí. El abogado de los principios es el hombre que realmente se beneficia del vasto banco de datos de la vida. Es él quien tiene en cuenta, mientras toma la decisión, toda una compleja red de factores interrelacionados, incluyendo las implicaciones de su acción en incontables situaciones parecidas. Es él quien verdaderamente enfrenta y lidia con la complejidad de la vida, y sin embargo es acusado de ser “simplista”. Por otro lado, el pragmatista, que se burla de los principios – el hombre que se pone las anteojeras, que elimina la mayor parte de los datos relevantes y acaba contemplando un caso aislado sin contexto y sin idea, como un niño recién nacido – él es quien es alabado por apreciar la complejidad de la vida y por no ser un “simplón mental”.

Si en mi vida he oído una Gran Mentira, esa es.

Las personas que rechazan los principios rechazan el método humano de lidiar con la complejidad. Pero como tampoco tienen los medios para hacerlo como lo hacen los animales, se vuelven impotentes. Al final, sólo les queda el recurso de emoción bruta o guerra entre pandillas. Es así como nuestros políticos están decidiendo ahora asuntos de vida o muerte para nuestra economía o política exterior.

Si un hombre vive por principios, su curso de acción es esencialmente previsible; sabes qué se puede esperar de él. Pero si un hombre rechaza los principios, ¿quién sabe lo que hará a continuación?

Observad que todos nuestros candidatos líderes, tanto demócratas como republicanos, tienen opiniones detalladas sobre cada situación concreta que uno pueda imaginar; lanzan varios documentos expresando su posición, con claúsulas y estadísticas para cubrir cualquier tema problemático en Washington o en el mundo – pero nadie sabe qué ideas proclaman o qué harán cuando estén en el poder. Nadie puede acordarse de todos esos detalles concretos y desintegrados, ni unirlos en algún sentido coherente o previsible. Los candidatos nos ofrecen una plétora de planes – pero no existe conexión entre sus planes, ningún principio unificador, ni en asuntos domésticos ni en política exterior. En estas condiciones, las elecciones se convierten en una ruleta – sobre todo si recordamos que nuestros candidatos son expertos en el “cambio”, como si fueran veletas. Después de todo, nos dicen, cada situación concreta es única; lo que se aplicaba ayer ya no es necesariamente válido hoy. Ni los propios candidatos ni los que están en el poder saben lo que van a hacer o a decir a continuación. No es que estén intentando engañar al país ocultando astutamente alguna intricada segunda intención; están simplemente respondiendo al último agujero en el dique y poniendo el dedo donde se les ocurre, al azar, o sea, sin ningún principio que les guíe. Así: Es una vergüenza, dijo un candidato, el capitular como hizo el Presidente Carter con los malvados secuestradores iranís – y este es mi plan, dijo un poco más tarde, para embarcar armas a los iranís a cambio de los secuestrados. O: Rusia es un “imperio malvado” en el que nadie debe confiar, dijo – y aquí está en nuevo tratado de armas nucleares que estoy seguro van a obedecer. O: Eliminemos algunos departamentos del gobierno, vamos a abolir el Departamento de Educación – y unos pocos años después tenemos una nueva iniciativa de la misma persona, una propuesta para crear el Departamento de Asuntos para Veteranos.

Hasta los políticos de hoy sienten la necesidad de ofrecerle al electorado algo más inspirador que detalles concretos continuamente cambiantes. Típicamente, lo que hacen para satisfacer esta necesidad es usar palabras abstractas sin referencia a la realidad, no como principios sino como lemas vacíos, que salpican a lo largo de su oratoria como acompañamiento, sin comprometerles a nada, pero que suenan como grandes y visionarios – palabras como “paz” o “amor” o “americanismo” o “el medio ambiente mundial” o el “bien común”. El más descarado practicante de esta política, aunque desde luego no el único, fue Gary Hart, que invocaba regularmente la necesidad de “nuevas ideas” – las cuales nadie pudo encontrar en ninguno de sus detallados documentos de posición.

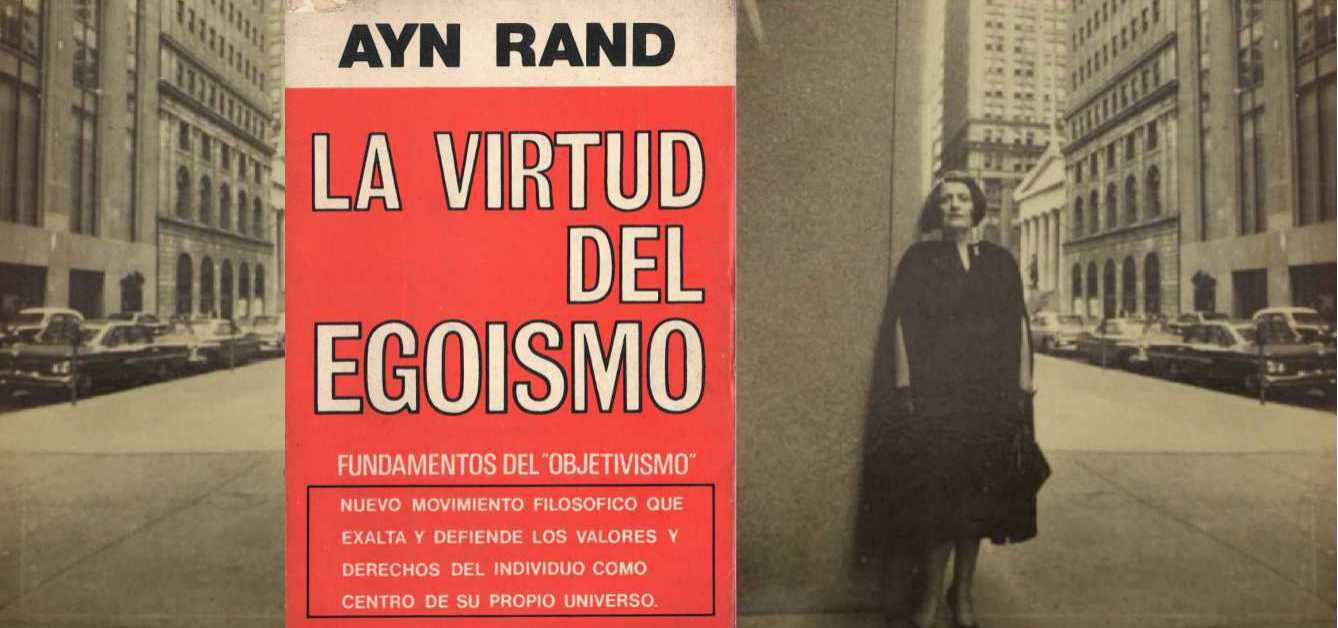

Si hemos de salvar a nuestro país, lo que necesitamos no es mejores políticos, sino la única cosa que puede llegar a producirlos alguna vez: un código de moralidad. Un código de moralidad apropiado es un conjunto de principios derivados de la realidad, principios que reduzcan la vasta complejidad de las opciones humanas a unidades simples, manejables, que nos digan qué acciones soportan la vida humana y qué acciones la destruyen. Primero, el código le ofrece una guía al individuo; luego, en el ámbito social, ofrece una guía para cuestiones políticas. Un hombre que actúa basado en principios morales, en este sentido, no es ni un mártir ni un fanático ni un pedante. Es un hombre cuyas acciones están guiadas por la facultad de cognición característica del hombre. Para el hombre, la acción por principios es el único tipo de acción que tiene éxito. Los principios morales no son un fin en sí mismos; son los medios para un fin. No son lujos espirituales reservados para almas “superiores”, o deberes que tenemos para con Dios o el cielo. Son necesidades prácticas, terrenales, para cualquiera que está preocupado con su auto-preservación.

Para que los principios morales funcionen con éxito en la vida humana, sin embargo, para que puedan cumplir su papel vital, tienen que ser aceptados como absolutos. No puedes ser “flexible” con ellos, o doblarlos de acuerdo a tus emociones o a las emociones de tu grupo; no puedes negociarlos. Esto es lo opuesto de la filosofía pragmatista que domina nuestra cultura; y quiero profundizar en este punto. Esto servirá para resaltar de forma más clara aún el papel de los principios en la vida del hombre.

Así que volvamos a nuestro ladrón de bancos y tratemos de imaginar llegar a un arreglo moral con él. Tú eres el banquero, digamos, y tu primera reacción es decirle al intruso que pare, porque la propiedad en cuestión es tuya. El ladrón dice: no, quiero tu dinero, todo tu dinero. En este momento, en vez de llamar a la policía o basarte en un principio, decides transigir y negociar; estás de acuerdo – sin coacción, sino como tu idea de una resolución moral – en darle al ladrón sólo parte del dinero que vino a robar. Eso, a fin de cuentas, mostraría “flexibilidad” por tu parte, tolerancia, transigencia, voluntad de negociar – todas las cosas que oímos por todos lados que son buenas.

¿Ves lo que tal política significaría y adónde conduciría? En palabras de Ayn Rand, significaría una “rendición total” – el reconocer que el ladrón tiene derecho a tu propiedad. Una vez que haces este tipo de concesión te vuelves impotente: no sólo entregas parte de tu propiedad, sino que también abandonas el principio de propiedad. El ladrón, de acuerdo con eso, tiene la ventaja en la relación y el poder de determinar su futuro. Él gana la inestimable ventaja de ser ratificado como virtuoso. Lo que él concede en la negociación es meramente un detalle (deja de llevarse todo el botín) – temporalmente; temporalmente, porque ahora no hay forma de que puedas pararle cuando vuelva con una demanda mañana.

El mismo tipo de análisis se aplica a todos los casos de transigencia moral. Imagina, por ejemplo, un país con los medios para defenderse – por ejemplo, Gran Bretaña o Francia en los años 1930 – que se rinde, en nombre de ser “flexible”, a algunas de las exigencias arbitrarias de un agresor como Hitler. Ese tipo de país al actuar de esa forma invita más exigencias – que tienen que ser respondidas con más “flexibilidad”. Tal país está condenado desde el principio (hasta que, y a menos que, cambie su política básica). Al conceder que “alguna” agresión es apropiada, ha desechado el principio de defensa propia y de su propia soberanía, lo cual lo deja sin base moral para oponerse a la próxima rapiña.

O suponte que aceptas la idea “moderada” de que los derechos individuales no son absolutos y pueden ser anulados por controles del gobierno “cuando el bien común lo requiera” – cuando el público necesita más subsidios o más atención médica o más censura de la obscenidad. En este caso, les has concedido a los colectivistas que los derechos individuales no son inalienables; que el bien común está por delante de ellos; que el hombre ejerce ciertas prerrogativas no por derecho, sino por el permiso de la sociedad, representada por el gobierno. Si es así, el principio de derechos individuales ha sido completamente repudiado por ti – en favor del principio del estatismo. En otras palabras, con la excusa de conseguir un “acuerdo” entre sistemas opuestos, la esencia de uno, el capitalismo, ha sido simplemente desechada, mientras que la esencia del otro, el socialismo, se ha convertido en el absoluto que rige.

O piensa en un juez que intenta no ser demasiado “extremista” con relación a la justicia; él decide “modificar” la justicia con una dosis de favoritismo político, bajo la presión de los dueños de un club local. Lo que él ha hecho ha sido abandonar el principio de la justicia. La justicia no puede permitir ni un único acto de injusticia. Lo que establece los términos de la transigencia de este juez, por lo tanto, y decide su veredicto, es el principio del favoritismo, que permite cualquier capricho que autoricen los jefes, incluyendo hasta muchos veredictos limpios, cuando ello les parece políticamente correcto a los jefes. En tal juzgado, un veredicto justo es posible, pero sólo por accidente. La esencia del sistema, y su resultado final, es la eliminación de la justicia en favor del enchufe.

O bien aceptas un principio correcto – sea derechos individuales, defensa propia, justicia, o cualquier otro – como un absoluto, o no lo aceptas.

No hay “tierra de nadie” entre principios opuestos, no existe “término medio” que no esté afectado por ninguno de ellos, o que esté igualmente influenciado por los dos. El hecho es que el hombre no puede escapar el ser regido por algún tipo de principios; como ser conceptual que es, no puede actuar sin la guía de algunas integraciones fundamentales. Y de la misma forma que, en economía, el dinero malo hace salir al bueno, también, en la moralidad, los malos principios hacen salir a los buenos. Intentar combinar un principio racional con su antítesis es eliminar lo racional como tu guía y establecer lo irracional. Si, como Fausto, intentas hacer un pacto con el diablo, entonces pierdes para él completamente. “En cualquier concesión entre comida y veneno”, dice Ayn Rand, “es sólo la muerte la que puede ganar. En cualquier concesión entre el bien y el mal, es sólo el mal el que puede beneficiarse”.

La razón de esto no es que el mal sea más potente que el bien. Al contrario, la razón es que el mal es impotente y que, por lo tanto, sólo puede existir como un parásito del bien.Lo bueno es lo racional; es lo que se adhiere a las demandas de la realidad y de esa forma promueve y beneficia la vida del hombre, junto con todos los valores que la vida requiere. Tal política no obtiene ninguna ventaja de su antítesis. Para continuar nuestros ejemplos: un banquero no necesita la ayuda de un ladrón que está intentando saquearlo; un país libre tampoco necesita los ataques de un agresor; un individuo que está intentando sustentarse a sí mismo no necesita las cárceles de un dictador; y la administración de justicia no se beneficia de la subversión de jefes corruptos. Por su propia naturaleza, el bien sólo tiene algo que perder si negocia con el mal.El mal está exactamente en la posición contraria. El mal es lo irracional, es lo que contradice los hechos de la realidad y por lo tanto amenaza la vida del hombre. Tal política no puede ser mantenida como un absoluto o practicada de forma consistente – no, si uno quiere evitar su destrucción inmediata. El mal tiene que contar con algún elemento del bien; el mal puede existir sólo como un parásito, sólo como una excepción a las virtudes con las que está contando. “Lo irracional”, en palabras de Ayn Rand, “tiene todo que ganar de lo racional: una parte de sus logros y valores”. Un productor no necesita a un ladrón, pero un ladrón sí necesita a un productor de quien aprovecharse. Y lo mismo pasa con países ladrones, que necesitan a países más libres, no para aniquilarlos, sino para gobernarlos y saquearlos. Y los colectivistas, aunque sean nazis o comunistas, nunca quieren ahogar todos los actos de individualismo y auto-afirmación; ellos necesitan que los hombres piensen y actúen como individuos hasta cierto punto, porque si no sus regímenes se desmoronarían. Y ningún líder político quiere alterar todos los veredictos correctos; la mentalidad del jefe se apoya en una apariencia de justicia en que los hombres respeten y obedezcan las leyes, para de esa forma, cuando lo desee, poder intervenir detrás del telón y aprovecharse de ello.

El mal no es consistente y no quiere ser consistente. Lo que quiere es salirse con la suya inyectándose a sí mismo de vez en cuando dentro del proceso que sostiene la vida – haciéndolo de forma inmediata, fuera de contexto, por un capricho arbitrario. Para conseguir este objetivo, lo único que el mal necesita es una única concesión del principio en cuestión, una concesión de que el mal es apropiado “de vez en cuando”. Tal concesión es la declaración de libertad del mal. Después de eso, lo irracional está libre para establecer las condiciones y seguir extendiéndose con más caprichos, hasta que el bien – y el hombre – es destruido. El poder del bien es enorme, pero depende de su consistencia. Es por eso por lo que el bien tiene que ser una cuestión de “todo o nada”, “blanco o negro”, y por lo que el mal tiene que ser parcial, ocasional, “gris”. Observad que un “mentiroso”, en la forma general de hablar, no es un hombre que en todo momento, conscientemente, está diciendo falsedades; no existe tal criatura; para que ese término se te aplique a ti, unos cuantos embustes descarados por tu parte son suficientes. De la misma manera, un “hipócrita” no es un hombre que escrupulosamente traiciona cada una de sus ideas. Y una persona es un “asesino” si respeta la vida humana 99,9% del tiempo y se alquila a la Mafia como verdugo sólo de vez en cuando. Lo mismo sirve para cualquier tipo de corrupción. Ser malo sólo “a veces” es ser malo. Ser bueno es ser bueno todo el tiempo, o sea, como parte de un principio consistente y racional.Esta es la razón por la que Objetivismo es absolutista y por lo que condenamos el culto de hoy a las concesiones y a la negociación. Esos cultistas conseguirían el mismo resultado final de forma más honesta si les dijeran a los hombres, sin tapujos, que cediesen el bien y practicasen el mal. El mal está encantado de “negociar”; para él, cualquier acuerdo ya es una victoria total, el único tipo de victoria que podría esperar conseguir: la victoria de saquear, subvertir y, al final, destruir al bien.

¿Por qué debe uno actuar por principio? Mi respuesta es: de hecho, los hombres no pueden evitarlo; algún principio siempre gana. Si los principios correctos, los principios racionales, no son absolutos, conscientes y explícitos en las mentes de los hombres, entonces sus opuestos malvados asumen el mando, por omisión, y acaban ganando. Por eso, en nuestra época de pragmatismo sin principios, todos los principios errados están ganando. Por eso tanta irracionalidad, cobardía, injusticia y tiranía está barriendo el mundo. No es suficiente, por lo tanto, actuar meramente “por principio”. El hombre necesita actuar conscientemente por principios racionales, principios basados en los hechos de la realidad, principios que promuevan y sustenten la vida humana. Si aceptas principios irracionales tales como dogmas religiosos o mandamientos místicos, verás que no puedes vivir por ellos de forma consistente, justamente porque son irracionales y se chocan con la realidad, y te llevará al pragmatismo en desesperación, como tu única alternativa. Por ejemplo, si tu principio moral es el auto-sacrificio, no puedes esperar practicarlo consistentemente, como un absoluto – no, si quieres permanecer vivo.

Recuerda que un principio integra innumerables casos concretos. Si intentaras practicarlo como un principio tus instrucciones serían abandonar, abandonar tus valores por el bien de Dios o de otros; piensa en lo que ese curso de acción exigiría. Abandona tu propiedad – otros la necesitan. Abandona la búsqueda de tu felicidad – no estás en la tierra para gratificar tus deseos egoístas. Abandona tus convicciones – ¿quién eres tú para pensar que sabes la verdad cuando Dios o la sociedad, que es tu amo, piensa lo contrario? Abandona tu elección de amigos personales – se supone que tienes que amar a todo el mundo, sobre todo a tus enemigos; eso, a fin de cuentas, es un acto de sacrificio verdadero. Abandona tu defensa personal – tú has de ofrecer la otra mejilla cuando Rusia invade Nicaragua – o Florida. Incluso cuando decidas renunciar a todo – para convertirte en algo parecido a los santos medievales que mortificaban la carne, bebían agua de lavar ropa sucia, dormían con una piedra como almohada – mientras lo que te motive sea algún deseo personal, aunque sea sólo la alegría de ir al cielo, aún estás siendo condenado como egoísta. ¿Quién podría obedecer tal código? ¿Quién podría seguir esa regla, día tras día, en todas las situaciones concretas de la vida? Nadie podría, y nadie lo ha hecho nunca. Y sin embargo, eso es lo que significaría aceptar el auto-sacrificio como virtud, es decir, como un principio moral.¿Qué han hecho, pues, los hombres al enfrentarse con ese código de moralidad invertido? En vez de huir de él horrorizados y proclamar una ética de auto-interés racional, ellos aceptan el credo del auto-sacrificio – pero rápidamente añaden que, está claro, no hay absolutos y uno tiene que ceder y ser “moderado” para poder sobrevivir. En otras palabras, ellos predican principios irracionales y luego los practican a medias y los evaden a medias. No es de extrañar que les llene de terror la perspectiva de tener que actuar por principio.

Si mantienes principios irracionales, tus principios se convierten en una amenaza para tu vida, y por eso el transigir y el pragmatismo son inevitables. Pero esos tampoco son la respuesta; son solamente otra amenaza para tu vida.

La única solución es un código de principios racionales – un enfoque lógico y científico de la moralidad – una ética basada en la realidad, no en fantasía supernatural o en costumbre social.

Esto nos lleva a la base de la filosofía, la metafísica, de la que la ética depende – y al principio que es la raíz de todos los otros principios. Estoy hablando del principio de que hay una realidad, que es lo que es, que existe independientemente del hombre, y por lo tanto que tenemos que reconocer los hechos de la realidad, nos guste o no, y vivir de acuerdo con ellos. Este es el fundamento que cualquier enfoque racional a la ética presupone. La moralidad consiste en absolutos sólo porque está basada en hechos que son absolutos.

Por otro lado, si un hombre dice que la realidad no existe – o que la realidad es cualquier cosa que él o la sociedad quieren que sea – entonces tampoco existen principios morales, y no son ni siquiera necesarios. En este tipo de montaje, lo único que él tiene que hacer es manifestar sus deseos arbitrarios – no importa lo incongruentes o contradictorios que sean – y el mundo se acoplará a ellos. Esta es la verdadera base del punto de vista pragmático. El pragmatismo como filosofía no empieza atancando principios morales; empieza negando la realidad, rechazando la idea misma de un mundo externo al cual el hombre tiene que adherirse. Y luego concluye: todo vale – no hay absolutos – ya no hay nada que nos entorpezca el camino.

¿Creéis que estoy exagerando? El mes pasado estaba hablando en una convención de filósofos en Oregon. La persona que habló antes de mí en el evento era un filósofo que se había mudado hace unos años a Washington, D.C., para trabajar para la Fundación Nacional para las Humanidades. En un momento de su presentación, le explicó a la audiencia lo que él llamaba, irónicamente, la “lección metafísica” que había aprendido de tratar con el Congreso. La gente que encontró en los pasillos del Congreso, empezó diciendo, a menudo llevaban broches anunciando explícitamente esta lección. Los broches decían: “La realidad es negociable”.

Cuando llegó a Washington por primera vez, dijo, él había pensado que la gente empezaba el proceso legislativo estudiando los hechos de un problema específico, los datos que eran indiscutibles y que tenían que ser aceptados. Él había pensado que los políticos discutirían qué política sería más apropiada con base en estos hechos. Lo que observó, sin embargo, fue que los Congresistas llegaban a la mesa de negociaciones con sus decisiones políticas tomadas hacía mucho tiempo. Por ejemplo, si un republicano ponía objeciones de que un nuevo programa social aumentaría el déficit presupuestario, se les encargaría a los ayudantes demócratas que rehicieran las proyecciones de recaudación de impuestos para el año siguiente; aumentarían el PNB o proyectarían un nuevo tipo de interés o se inventarían alguna otra predicción que aseguraría que, de acuerdo con sus nuevos cálculos, todo saldría como ellos querían y no resultaría ningún déficit presupuestario. Los republicanos aceptaban esta forma de trabajar y operaban con el mismo método.

Pero, ¿qué pasa con los números verdaderos?, preguntas, ¿con las previsiones reales, los hechos reales? ¿Quién sabe, y a quién le importa?, te responderían. “La realidad es negociable”.

Esos broches supuestamente son un chiste “interno”. Pero el chiste es que no es ningún chiste: los que los lucen aprendieron el mensaje que están ostentando en sus universidades de élite, y se lo creen – un hecho demostrado por sus acciones, que no están simplemente limitadas a lo concreto, sino limitadas a lo concreto de forma fanática. Sus acciones, podemos expresarlo de esta forma, no son meramente acciones sin principios, sino sin principios por principio.

¿Cómo esperas combatir una mentalidad como esta y evitar que te lleven al desastre? Necesitas empezar al nivel más profundo; necesitas más que un código de ética. Necesitas una filosofía que reconozca y defienda la razón, una filosofía construida sobre el hecho de que los hechos no son negociables – que lo que es, es.

En un sentido, “Lo que es, es” es la afirmación más compleja que puedes pronunciar; se refiere no sólo a cada hombre, perro o estrella, sino a todo lo que existe, ha existido o existirá jamás. Nos da, en efecto, los resultados de un tour del universo entero – en la forma de cuatro breves palabras, y si las entiendes y las aceptas, ellas fijan en tu mente y ponen a tu disposición para el resto de tu vida la naturaleza esencial de la existencia. Ese es el ejemplo más elocuente que existe de nuestra facultad conceptual en funcionamiento, expandiendo de forma incalculable la extensión y el poder de nuestras mentes, reduciendo la complejidad a simplicidad usando el poder de un principio – en este caso, un principio metafísico. Eso es lo mínimo que puede darles a los hombres los medios para vivir en el mundo con éxito, o el fundamento para actuar basados en principios morales.

¿Por qué debe uno actuar por principio? La respuesta final y más fundamental es: por la misma razón que uno se quita de en medio al ver venir un camión; porque si no lo hace, será aplastado por una némesis que no perdona: una realidad absoluta.

# # #

Traducido y publicado por Objetivismo.org con autorización expresa del Dr. Peikoff. Prohibida la reproducción.

NOTA del TRADUCTOR: Esta es una transcripción de la conferencia del Dr. Peikoff en el Ford Hall Forum en Boston, el 24 de abril de 1988. En este documento la conferencia ha sido mínimamente editada y retiene el carácter de una presentación oral.

# # #

Hola Escribo esto con el propósito de conocer la naturaleza de un concepto que no he encontrado en Objetivismo, que es: ¿Tiene objetivismo la identificación de la naturaleza del concepto de tolerancia?. Si es así, me encantaría obtener información sobre… Leer más »

Estimados, soy periodista y tenía un par de dudas con respecto a mi profesión. 1)Creen que sería moral hacer un curso de corresponsal de guerra del Ejército de mi país, tomando en cuenta el altruismo que afecta a esta institución… Leer más »

Esta conferencia es extraordinaria. Madre mía. Quiero dar gracias especialmente a Domingo por traérnosla.